診療内容

treatment

不妊症の治療について

一般不妊治療

年齢、不妊期間、検査結果等を考慮しながら、体への負担の少ない治療法から開始し、ステップアップをしていきます。排卵障害がある場合には排卵誘発剤による治療を行います。

-

step01

タイミング指導 timing

超音波検査による卵胞モニタリングや尿中LH検査等行い、排卵時期を予測し夫婦生活を持つ時期を決定していきます。

-

step02

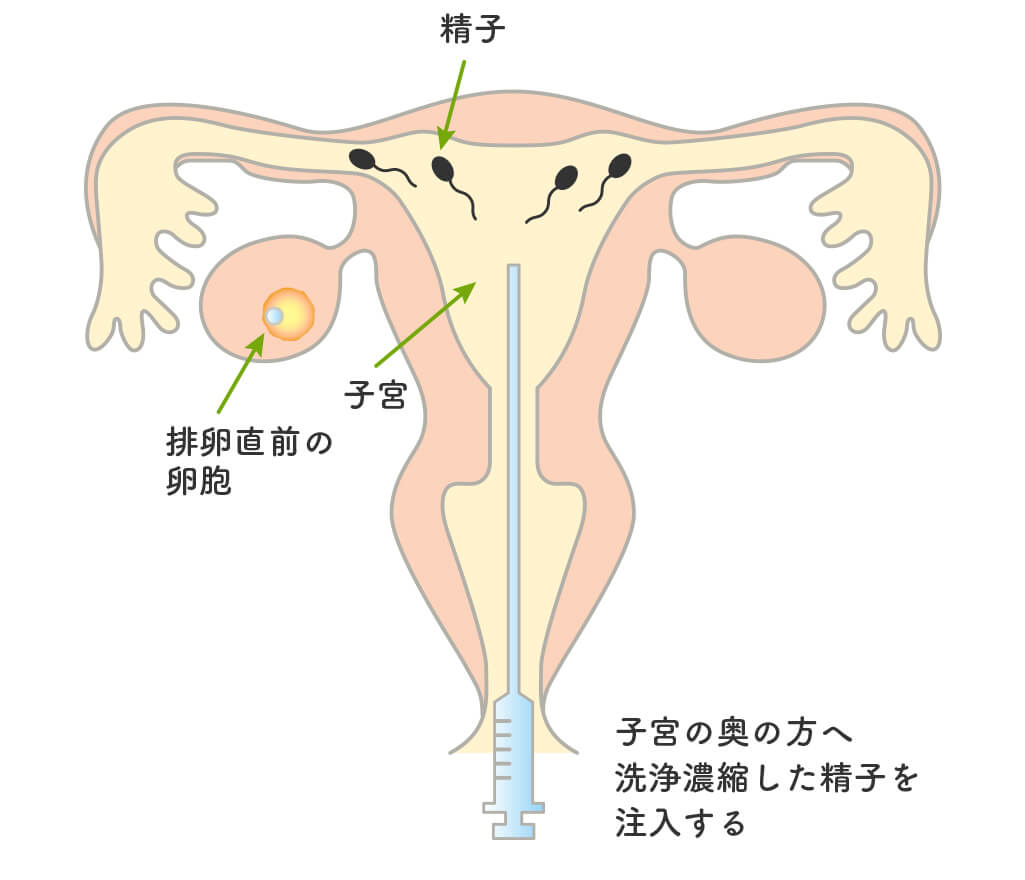

人工授精 artificial insemination

異物や不純物を取り除いた洗浄精子を子宮内に注入することで、精子と卵子が出会いやすくなり、妊娠しやすくなります。

生殖補助医療(体外受精・顕微授精)

一般不妊治療を行っても妊娠しない、卵管性不妊、男性不妊、免疫性不妊、子宮内膜症合併不妊などの場合には、体外受精や顕微授精といった生殖補助医療をお勧めします。年齢や検査結果、カップルそれぞれの背景や治療に対するお考えを踏まえ、お二人に合った最適な治療方法を一緒に考えていきます。

当院では、タイムラプスインキュベーターを導入しています。卵(胚)を培養器から外に出すことなく、成長を連続して観察することができるため、受精やその後の成長過程で起こる現象を見過ごすことなく培養でき、様々な情報が得られます。このことにより患者様からお預かりしている大切な卵(胚)を安定した環境で管理いたします。

体外受精・顕微授精 治療の流れ

-

step01

卵巣刺激 stimulation

超音波検査やホルモン検査等の状況により卵巣刺激の方法を決めます。排卵誘発剤で卵胞を育て、さらに採卵前に排卵しないようにコントロールする薬を使用します。排卵誘発剤を使用しない自然周期で行う場合もあります。

-

step02

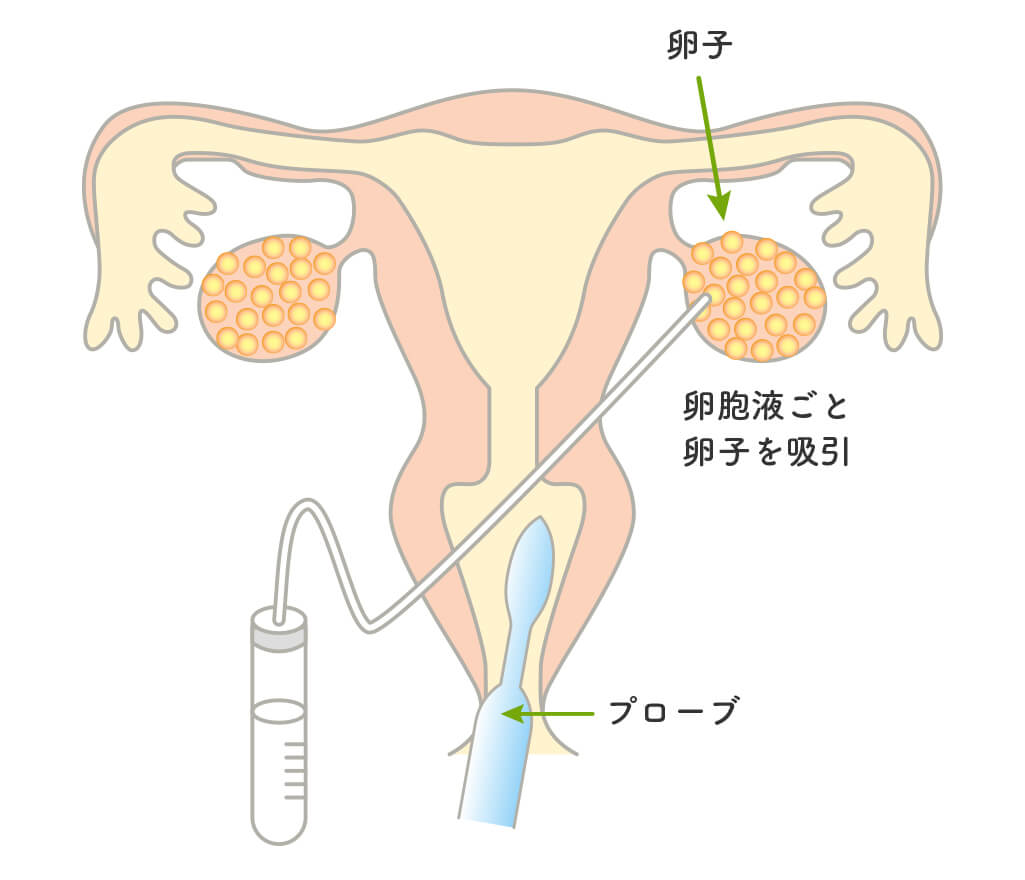

採卵・採精 oocyte retrieval

経腟超音波をみながら膣壁から卵巣に針を刺し、体外に卵子を取り出します。

局所麻酔または静脈麻酔を行い、採卵します。

-

step03

受精 fertilization

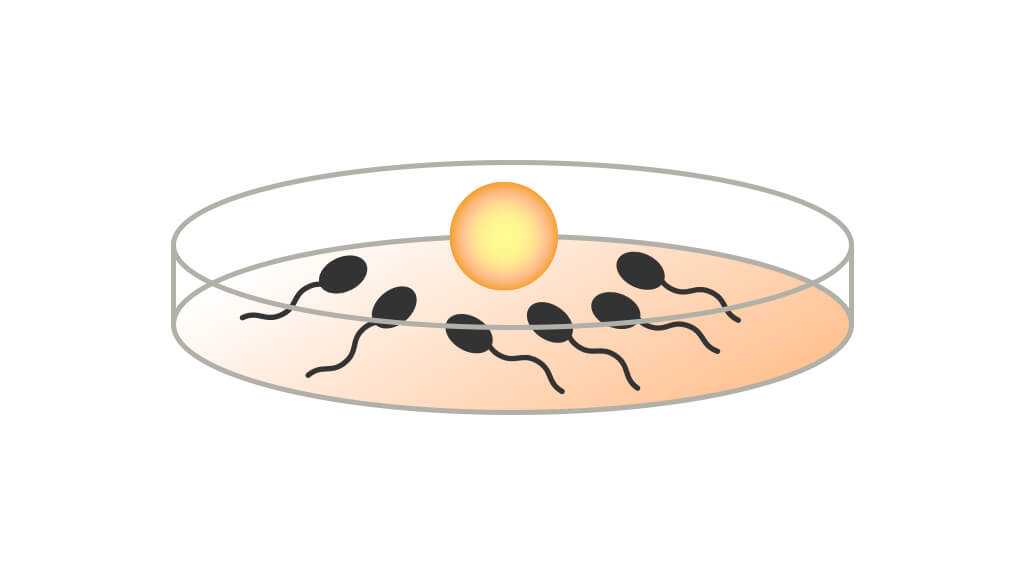

体外受精(IVF)

シャーレに入れた培養液の中に、卵子と精子を入れ、精子自身の運動性によって自然に受精させます。

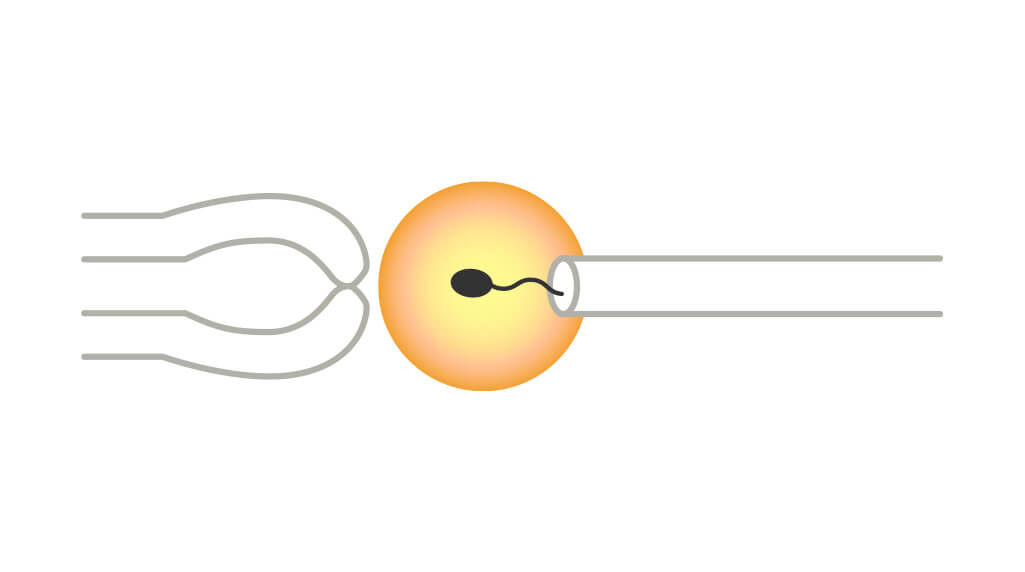

顕微授精(ICSI)

採卵した卵子に、顕微鏡下で細いガラスの針を使い1つの精子を注入し受精させます。

Split法

体外受精と顕微授精を両方行う方法です。

顕微授精では以下のことも行っています

成熟精子の選別

成熟した精子はヒアルロン酸に結合する特性があるとされています。その性質を活かし、ヒアルロン酸を含有した専用の培養液中で、ヒアルロン酸結合能のある成熟した精子を選別し、顕微授精に用います。運動性や見た目の視覚的評価だけではなく、精子の持つ特性も加味した選別をすることができます。

紡錘体可視化

卵子中に存在する紡錘体(染色体を包んでいる細胞小器官)を特殊なレンズで観察し、卵子の染色体を損傷させないよう、最適なタイミングで顕微授精を行っています。

卵子活性化

良好な精子が卵細胞質に入ると、カルシウムイオン濃度が上昇し、卵子活性化が起こります。しかし、精子や卵子にその力がないと卵子活性化は起こりません。そこで顕微授精を行った後、人為的に卵細胞質内のカルシウムイオン濃度を上昇させる処理をすることで卵子活性化を促すことができます。受精障害や重度の男性不妊の患者様に適応となる場合があります。

-

step04

培養・凍結 culture / freezing

培養液の中で胚(受精卵)を育て、培養3日目の分割胚または培養5~6日目の胚盤胞の状態で凍結保存を行っております。胚凍結保存法は、体外受精、顕微授精で得られた胚を液体窒素で凍結させて保存する方法です。当院では、胚を凍結保護剤に浸し急速に凍結させるガラス化凍結法(Vitrification)という方法で胚凍結を行っています。

卵巣刺激の方法によっては、新鮮胚移植といって胚凍結を行わず、採卵した周期で胚移植を行う場合もあります。

-

step05

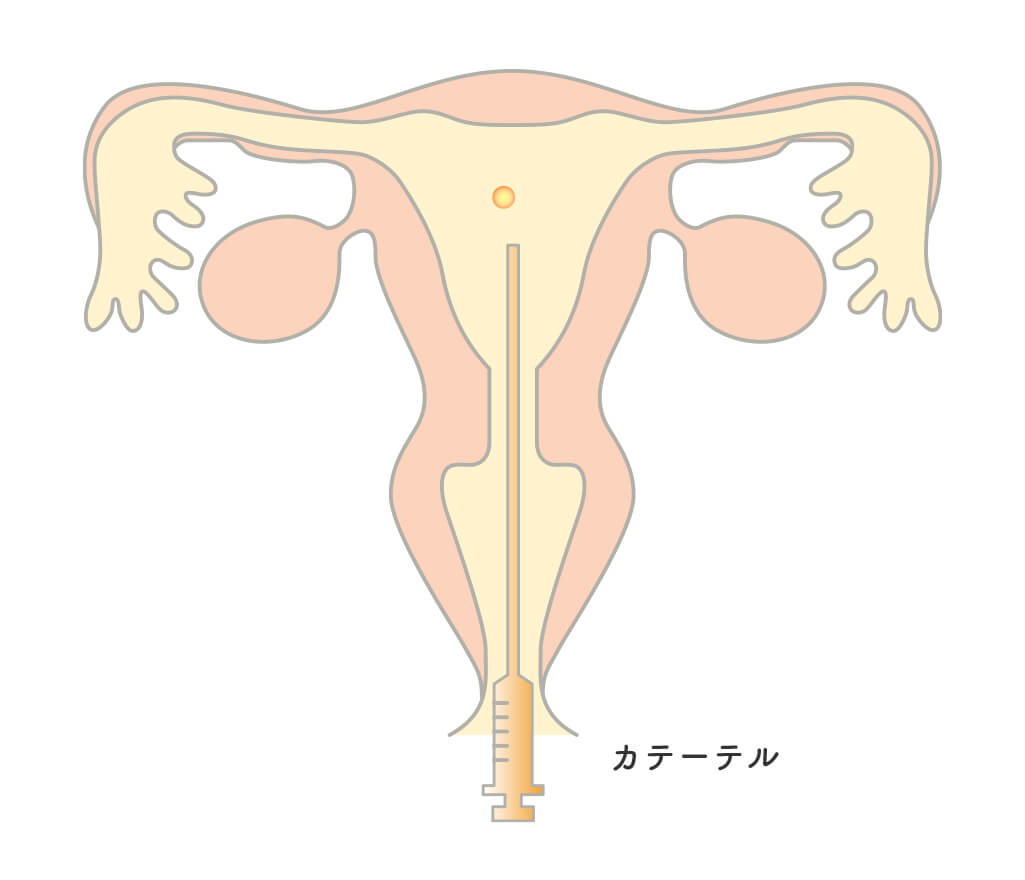

胚移植 embryo transfer

次生理周期以降に、ホルモン補充周期胚移植法(ホルモン剤を使用し子宮内膜を整え胚移植する方法)または排卵周期胚移植法(自然の排卵にあわせて胚移植日を決め胚移植する方法)を用い、細いカテーテルを使用し、子宮腔内に胚(受精卵)を移植します。

胚移植時には以下のことも行っています

胚移植専用培養液の使用

着床を促進しやすくするヒアルロン酸を含んだ専用培養液を用いて胚移植を行います。

透明帯開口法(アシステッドハッチング)

発育が進み胚盤胞まで成長した胚は、透明帯という殻を破って外に脱出し、子宮に着床します。

透明帯開口法とは、透明帯から脱出しやすくするために、透明帯の一部を薄くしたり切開したりする方法です。当院ではレーザー照射による透明帯開口法(アシステッドハッチング)を行っています。 -

step06

妊娠判定 pregnancy judgment

胚移植日から9~12日目に採血をして、妊娠判定を行います。

さらに7~10日後に経腟超音波にて胎嚢が見えるか確認します。

不育症の治療について

不育症とは、妊娠はすることができても、流産または死産を繰り返してしまうことを言います。

当院では原則保険診療の範囲で検査を行うことができます。

お悩みの場合は医師にご相談ください。

柏市子宮頸がん検診について

当院は柏市の子宮頚がん検診個別検診指定医療機関です。

当院に受診をされている方は受診時にご相談ください。

当院に受診をされていない方は予約制のため、お電話でお問い合わせをいただきますようお願いいたします。

アクセス

アクセス

求人情報

求人情報